Ученые впервые выявили нейрохимическую "подпись", которая позволяет отличить болезнь Паркинсона от эссенциального тремора — двух наиболее распространенных двигательных нарушений. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Для эксперимента исследователи использовали методику, объединяющую машинное обучение и электрохимические измерения во время операций по глубокой стимуляции мозга.

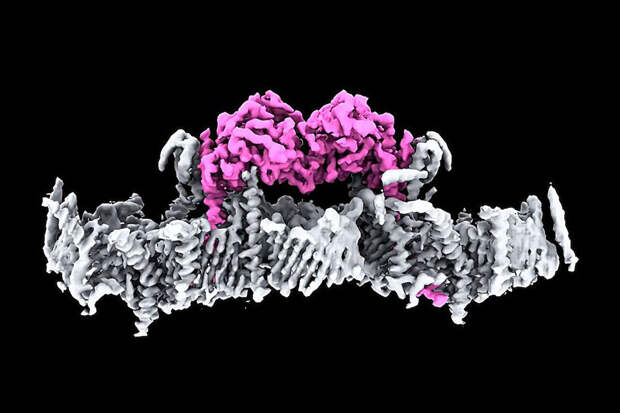

Пациенты с тремором и болезнью Паркинсона выполняли поведенческую задачу на принятие решений, пока ученые фиксировали быстрые колебания уровней дофамина и серотонина в хвостатом ядре — области мозга, связанной с вознаграждением и обучением.Оказалось, что ключевую роль играет не только дофамин, снижение которого считается классическим маркером болезни Паркинсона, но и серотонин. При эссенциальном треморе эти два нейромедиатора действуют как "качели": когда уровень дофамина повышается, уровень серотонина падает. Однако у пациентов с болезнью Паркинсона такая динамика полностью исчезает.

"Мы ожидали, что главным отличием окажется дофамин. Но оказалось, что наиболее заметные различия связаны с серотонином — это открывает новое окно в понимании болезни", — отметил Уильям Хау, соавтор работы из Вирджинского технологического университета.

Результаты дают надежду на разработку более точных диагностических методов, которые позволят различать эти заболевания на ранней стадии и подбирать оптимальное лечение.

Свежие комментарии